現代中国シリーズも第8回目。前回から外交関係をやっていますが、今回はその2回目。前回は、東西冷戦構造や米中ソの3極構造という大きなテーマでやりましたが、今回は中国とインドの関係、+チベット、パキスタンとの関係をやります。

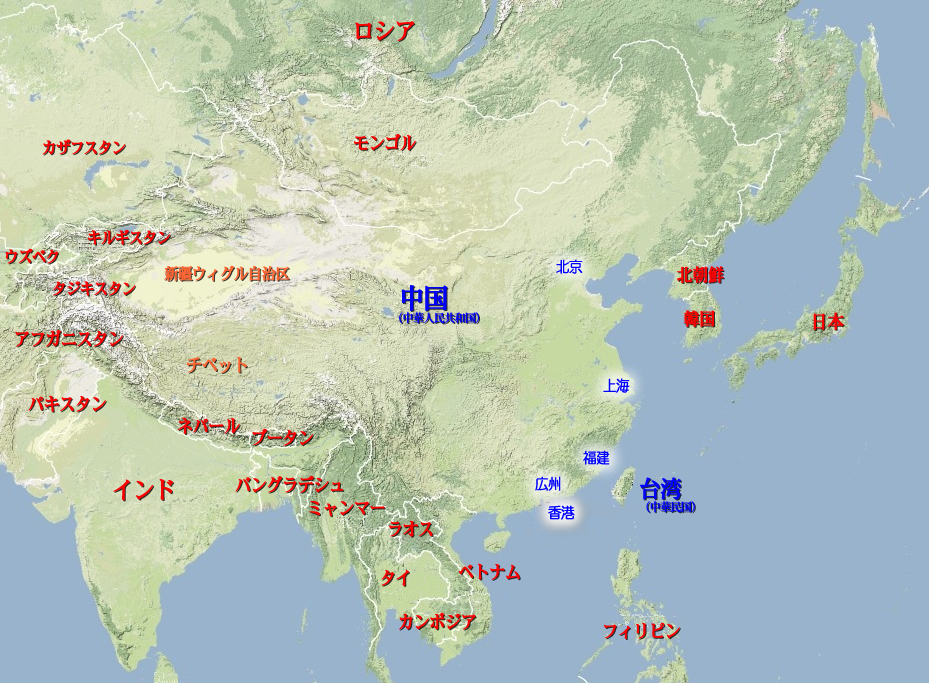

世界中どこを見ても総じて隣国というのは仲が悪いものですが、インドと中国の場合はちょっと複雑です。大体インドと中国が隣国といっても、「え、どこらへんが?」とピンときません。両者の間にはネパール、ブータン、チベットがあり、世界の屋根であるヒマラヤの峻険がありますから、国境といってもあんまりイメージが湧かない。また、インドと中国との間で一体どういう利害対立が起こりうるのか、そのあたりもピンと来ない。古くからのライバル関係ってわけでもないし、民族問題があるわけでもない、宗教問題もなさそうです。では、なんで喧嘩するの?と。

実は、インドと中国の関係を調べていくと、ほとんどもう一回世界史をやりなおすくらい、過去から現在まで世界史のいろいろなエッセンスが詰まっています。その時代、時代の世界の枠組みが分からないと分からないという。ボチボチいきましょう。

さて、話をインドと中国の関係に戻します。

中国がチベットに進軍し、ダライ・ラマ14世がインドに亡命したあたりから、インドと中国の関係は険悪になっていきます。話は、ダライ・ラマ14世を引き渡せとかいうチベット問題ではなく、ダイレクトにインドと中国の関係、具体的には国境問題として燃えていきます。

インドと中国の国境は約2000キロもあるうえ、もともとがヒマラヤ山脈をも含む辺境地でもあることから、従来それほど問題になったことはありませんでした。正確に国境線が定められたこともないし、伝統的な慣習で適当にやっていたという感じでしょうか。それが、19世紀から20世紀にかけて、インドを支配していたイギリスがチベットや新疆方面まで手を伸ばし、辛亥革命や日本軍の侵略などのドサクサにまぎれて国境線を定めて中国に通告するのですが(マクマホン・ライン)、中国からは拒否されます。多くの世界の紛争はもとを遡っていくとイギリスが火付け役だったりするのですが、この場合も同じで、イギリスが火事場泥棒のようにチベットに入り込み、チベットを独立国として勝手に国境線を定めたことが、後のチベット問題や印中国境問題の火種になってます。

イギリスから独立したインドは、イギリスが支配していたエリアを承継したと思ってますからチベット方面までインドの領土だという感覚がナチュラルにあったりします。一方中国としては、そんなイギリスの一方的通告などに縛られる義理はないし、従う気はサラサラない。それでも大戦直後は第三勢力の結集という文脈で、インドと中国は仲良くやっていたのですが、チベット動乱になり、ダライ・ラマ14世がインドに亡命するあたりから、くすぶっていた印中国境問題がにわかにクローズアップされるようになります。

1959年9月、中国軍はインド軍に対して武力攻撃を仕掛け、インド軍を駆逐します。その後、周恩来とネルー首相は何度も会談しますが、ついには物別れに終わり、1962年には大規模な軍事衝突に発展します。周到に準備をしていた中国軍は各地でインド軍を破ります。その後も交渉は続けられていたようですが、64年にはネルーが病没し、中国は文革に突き進んでいったので、どちらも辺境の国境問題に目を向ける余裕が乏しくなり、睨み合いのまま推移しています。

これだけだったら印中の国境線に関するつばぜり合いだけなのですが、実際にはもっと話は複雑です。

当時の世界情勢としては、まずインドとパキスタンは建国以来犬猿の仲であり、何度も印パ戦争を行ってます。また、戦後しばらくは蜜月だったソ連と中国ですが、ちょっと前にやったようにソ連のフルチショフがスターリン批判をやりはじめてから、両国の関係は険悪になります。そして、インドはソ連と仲良くなります。これはインドの回でもやりましたが(

シリーズ(61)インド(3)独立から80年代の袋小路まで)、新生独立国インドのインフラ整備や自国産業保護のためにはソ連の社会主義モデルが相応しいと判断されたことがベースになってます。

印中国境紛争も、これら世界情勢を背景にして見る必要があります。国境問題でインドが中国とコトを構えたのも、中国とソ連の仲が悪くなっていること、また台湾との関係でアメリカとも緊張関係にあることなどから、米ソの支持が得られるだろうという読みもあったと言われます。実際、この時期以降ソ連はインドと接近、アメリカもインド側につきます。一方インドにはもっと身近な仇敵パキスタンがありますが、このパキスタンと中国が仲良くなるのですね。パキスタンは独立後、アメリカと仲がよかったのですが、国境紛争で中国を牽制する意図でアメリカがインドについたことから危機感を覚え、一転して中国と仲良くするようになるわけです。パキスタンは、中国の国連復帰、常任理事国入りのために奔走しますし、国境紛争では中国支持に廻ります。これはもうパズルや知能テストみたいなもので、「旅行に行きました。AとBはトモダチです。BとCは仲が悪いです。CとDも仲が悪いです。でもBとDはトモダチです。どういう部屋割りにしたらいいと思いますか?」みたいな感じ。

まさに”敵の敵は味方”の構図になるわけですが、ここで気をつけるべきは、発端であるはずのダライ・ラマやチベット問題が忘れられていることです。まあ、忘れてはいないのでしょうが、攻防の焦点が明らかに国家間の合従連衡問題にシフトしていっちゃうのですね。チベット問題の真の悲哀はここにあるのかもしれません。常に大国の政争の具として利用されてしまうという。

インドとの国境紛争で勝利を収めた中国は、しかしそれ以上進軍することなく、睨み合いが続きます。逆に敗戦の憂き目にあったインドは、これを機会に頑張って核開発をしようとします。そして、インドが核兵器を持てば、鏡に映したようにパキスタンも核武装します。

さて、仲の悪さという点では、インド=パキスタン関係はインド・中国の比ではありません。インド、中国関係などは、言ってみれば地政学な国家覇権という関係ですが、印パ関係はもともとは同じ国民だったという骨肉の争いであり、しかもヒンドゥーVSムスリムという宗教問題がもろに絡んでます。国境紛争も、ヒマラヤとかチベットとか浮世離れした辺境地の話ではなく、両国の間にあるカシミール問題という形ではるかに深刻です。

インドがソ連との関係を深めていくのに比例して、パキスタンは中国との関係を深めていきます。そして、1965年にカシミールの領有権をめぐってインドとパキスタンが戦争を始めます。このとき中国はパキスタンに膨大な軍事物資の援助を行い、かつインドを牽制するために国境付近に兵を集めます。この中国の動きに、ソ連とアメリカはピキッと緊張し、国連緊急会議を開いて停戦させます。

次にパキスタン内部で問題が起きます。東西パキスタンの対立とバングラデシュ(東パキスタン)の独立です。71年3月東パキスタンがバングラデシュとして独立を宣言し、パキスタン政府は直ちに出動、これを鎮圧しようとします。これに対して、インドはバングラデシュ支持を鮮明にし、同年11月には軍事行動を行いパキスタン軍を駆逐、さらに本拠地である西パキスタンまで攻め入ります。一方、中国はパキスタン支持を崩さず、軍事援助を行います。

このようにパキスタンと中国の同盟関係はかなり律儀に守られていたのですが、パキスタンは中米関係の橋渡しにもなったそうです。中国とソ連の関係が悪化し、今度は中ソで国境紛争(珍宝島事件など)が起きるようになります。どこもかしこも国境紛争ばっかですね。ここまで中ソが対立すると、今度はアメリカが中国に密かに接近します。71年にキッシンジャーは極秘に中国に訪問しますが、そのルートはパキスタンだったそうです。この中パ関係により、中国はパキスタン領土を通ってインド洋に抜ける軍事ルート(カラコロムハイウェイ)をも開設します。