国旗は、2002年2月のアフガニスタン暫定政権によって制定されたもので、まだ出来て10年も経っていないという。黒は外国侵略と抑圧の暗黒、赤は独立運動で流された血、緑は自由と平和を象徴します。中央にはイスラム教のモスクが描かれ、最上部にはコーランの聖句「アラーの他に神は無し、ムハンマドはアラーの予言者」という意味のアラビア語が書かれています。

アフガニスタンの歴史第1期~シルクロード系王朝の興亡

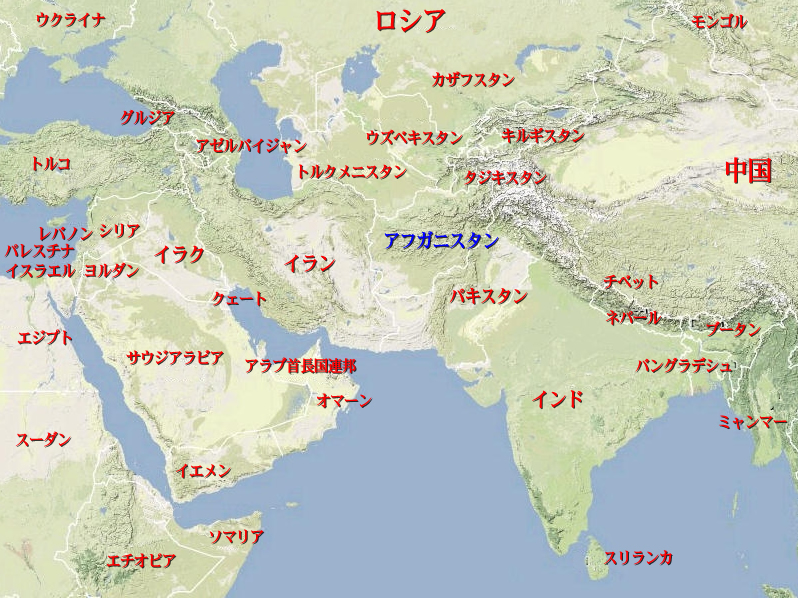

地図を見ても分かるようにアフガニスタンはシルクロード回廊の国ですので、古くから多くの国々の興亡を見ています。というかその時点での東西南北の強大国からモミクチャにされ続けています。その歴史は日本史の3倍くらい複雑な気がしますね、以下ざーっと要約しますが、一発で覚えられたら相当スゴイです。

アフガニスタンの地の覇者は、古くはアケメネス朝ペルシャ(イラン)、継いでアレキサンダー大王の東征、以下、セレウコス朝→インドのマウリヤ朝→ギリシア人のディオドトスが独立王国建国と続きますが、これでもまだ紀元前の話です。さらに匈奴に押された遊牧民族(大月氏)がクシャン朝を築き、紀元3世紀頃までの覇者となります。7世紀になるとイスラム教が登場し、8世紀以降イスラム帝国が近隣諸国を併合していきます。アフガニスタンはこれらイスラム系諸派勢力によって支配されます。サマーン朝とかガズニー朝とかホラズム等が現れては消えていきます。

13世紀にジンギス・カンのモンゴル帝国が支配。しかし、このモンゴル帝国というのは掛け値なしに人類史上最強です。ユーラシア大陸の王朝はどこであれ、ほぼ全てモンゴル帝国によって滅ぼされています。ほんの片手間仕事のようにロシアも中国もあっさり征服してるんだから、軍事力の強大さという意味では、現在のアメリカの10倍くらい強かったような気もしますね。

ジンギス・カン死去のあと、後継者争いというか、分家の分家のような一派が16世紀のインドでムガール帝国を築いたりしますが、アフガニスタンではティムール朝、シャイバーニー朝のあと、サファヴィー朝とムガール帝国との分割統治になります。18世紀中頃には、地元民のパシュトゥン人であるアフマド・シャー・ドゥッラーニーという人がドゥッラーニー朝を建国し、アフガニスタンの民族的独立を達成します。弱体化したインドのムガール帝国に攻め入ったりしている反面、今度は中国(清)の支配を受けて朝献国になります。そのうち御家騒動が起きて、1826年に宰相のパークザイ家が王様勢力を追い払ってパーラクザイ朝を始めます。このあたりで国名がアフガニスタンになりますね。

ここまでの歴史は、一言でいえばシルクロード系の歴史ですよね。ペルシャ、モンゴル、イスラム系、中国という、いずれも「シルクロード回廊の強国達が覇権を競っていました」と要約できます。しかし、やっと地元のパシュトゥン人国家が出来た頃には、世界史は西欧帝国主義の嵐になっており、以後アフガニスタンは今日に至るまで、西欧諸国の論理とエゴとパワーゲームに巻き込まれていきます。

アフガニスタンの歴史第2期~西欧系権力闘争

西欧列強とアフガニスタンの歴史は大きく3つに分けられ、①第二次大戦までの植民地時代、②戦後の東西冷戦時代、③ソ連崩壊後の時代です。

まず、①の植民地時代ですが、これは

(シリーズ34)世界大戦前夜(2)~帝国主義の世界侵略 で書きました。

この時期は、プレーヤーはロシアとイギリス。北方からロシアが、南方(インド)からはイギリスが侵略の手を伸ばします。南下を企むロシアはイランを支配し、さらにアフガニスタンにまで手を伸ばします。ロシアの動きに警戒感をもったイギリスが先にアフガニスタンに侵攻してきます。ロシアVSイギリスの侵略合戦によってアフガニスタン戦争が起き、アフガニスタンの国土は戦場になります。アフガン戦争は3回も行われているのですが(1838、1878、1919)、第二次戦争の際にアフガニスタンはイギリスの保護国にされてしまいます。第一、第二は英露の植民地主導権争いであり、第三次アフガン戦争は、第一次大戦後アフガンがイギリスからの独立を果たす戦争です。

要するに18-20世紀の構図というのは、国内での権力争いに乗じて、北からロシアが、南からはインドを仕切るイギリスがそれぞれチョッカイをだし、植民地化されていく過程です。でもって、20世紀に入ると第一次大戦の前後に民族独立を果たしていく、と。イランの場合には1905年にイラン立憲革命が起き、アフガニスタンは1919年の第三次アフガン戦争でイギリスから独立します。

第②期の東西冷戦ですが、これは

(シリーズ49)ソ連の停滞とアフガニスタン侵攻、イラン革命で書きました。過去の記述を抜粋しつつ復習しましょう。

アフガニスタン独立の英雄はアマー・ヌッラーハーンという人でした。彼は、近代化政策を進めたのですが、1929年には彼の近代化を嫌う伝統保守派が内乱を起こし、ナーディル・シャーという王様が復活します。しかしナーディルは33年に暗殺され、以後息子のザーヒルが後継者となり以後しばらくアフガニスタンは安定します。1973年にはザーヒルの従兄弟ダーウードが無血クーデータを起こして政権を奪取、王政を廃して共和制に移行します。ところがその4年後(1978)またクーデターというか、共産主義革命が起き(サウール革命)、アフガニスタンは社会主義国家になります。相変わらずややこしくて到底覚えきれそうにありません。

そして、1979年にソ連のアフガニスタン侵攻が起きます。よく見ると、その前年に共産クーデターが起きてるんですよね。だから政体としてはソ連の共産陣営です。だったら別にソ連も軍事侵攻なんて荒っぽい手段を使う必要もなかったようですが、話はそんなに簡単ではない。革命政権といっても一枚岩ではなく派閥争いがあります。そのためリーダーはコロコロ変わり、初代のタラキ大統領が反対派を追い落とそうとするや、先手を打ってアミン首相が行動を起こし、タラキ大統領を密かに処刑してしまいます。そしてアミンが二代目の大統領におさまります。

ここでソ連が「勝手なことしくさって!」と怒るわけです。共産革命が起きたということは、それ以前から共産勢力にソ連からの援助があったのであり、ソ連との連携によって共産革命が成就したようなもので、モスクワはタラキにリーダーとしてのお墨付きを与えていたわけです。この「モスクワのお墨付き」というのは水戸黄門の印籠のようなものらしく、中国の毛沢東も北朝鮮の金日成も皆このお墨付きを貰い、それを根拠に独裁的なリーダーになってます。それをアフガニスタンでは、わずか数ヶ月でナンバー2に殺されてしまったというのですからソ連としても穏やかではいられません。

これは単にメンツを潰されたという感情的なものだけではなく、真の問題はアミン大統領の政策路線にあります。アミンは、アメリカの情報機関(CIA)と関わったり、共産主義においては否定されるべき宗教勢力と関係をもったり、やたら独創的です。つまりはモスクワの言うことを聞かない。このままアミンが権力を維持し、共産陣営から離れて西側に走られたらソ連としてはたまったものではない。だから、アミン政権発足時点で一気に軍団を派遣して潰してしまえってことです。アミンを大統領の座から下ろして、おとなしく言うことを聞くカーマルを大統領に据えます。

ソ連の当初の計画としては、跳ねっ返りのアミン政権を転覆させたらチャッチャと引き揚げるつもりだったらしいです。長くても半年くらいでいいだろうと。ところが、反政府勢力の反撃は凄まじく、新政権も周囲は敵だらけみたいな状況に置きざりにされるのはたまらなかったのでしょう、「え、帰っちゃうんですか?」とソ連軍を引き留めるので、ズルズルと滞在が延び延びになります。もちろんアメリカも大々的にソ連を非難し、オリンピックをボイコットし、公然とアフガニスタンの反政府勢力を支援します。戦線は膠着状態に陥り、結局ソ連軍は10年も居るハメになっちゃいました。駐留半年の筈が10年に伸びたという事情が、ただでさえ非効率お役所運営でヘロヘロになっているソ連経済を徹底的に疲弊させ、ついに破産状態に追い込み、冷戦終結になります。

ソ連のアフガニスタン侵攻というのは、要するにアメリカにおけるベトナム戦争みたいなものです。冷戦構造とか、これまでの行きがかり上派兵せざるを得なかったけど、実際にやってみたら泥沼的な長期戦になり国力が疲弊するわ、また大義名分に乏しいので国際社会からはボロカス批判されるわ、でいいとこなしです。「やるんじゃなかった」と苦い思いをしているのは米ソともに同じでしょう。

東西冷戦終結後の第③期が現在に連なります。

アメリカのレーガン政権時代、東西冷戦での強硬路線=アフガニスタン駐留ソ連軍への攻撃をするために、アメリカは、アフガニスタン内部の反政府ゲリラをせっせと支援していました。お隣のパキスタンも同じく反政府ゲリラを支援しており、特にタリバンはパキスタンが手塩にかけて育てたようなものです。また、アメリカは「東西冷戦」というイデオロギーで動いてますが、現地の人々はイスラムVS共産主義という「イスラム的大義」で動きます。反政府ゲリラを指す

ムシャヒディーンは、イスラムの聖戦(ジハド)を遂行する戦士という意味です。近隣のイスラム系諸国からも多くの義勇兵が駆けつけ、オサマ・ビン・ラディンもその中の一人で、サウジアラビアから駆けつけています。

このように、米国をはじめとする西欧諸国と、地元アフガニスタンおよび近隣イスラム諸国とでは、モチベーションもロジックも全然違うのですが、ソ連・共産主義という「共通の敵」がいたため、協同してやっていたわけです。

ところがゴルバチョフの登場により東西冷戦が終結、1989年2月に駐留していたソ連軍は撤退、4月にはソ連系のナジブラ政権が崩壊します。「共通の敵」がいなくなってしました。めでたしめでたしで仲良く新国家建設、、、になればいいのですが、戦いの第二ラウンドが始まります。これまでゲリラ活動をしていたムジャーヒディーンの政権が発足しますが、まずゲリラ内部で深刻な主導権争いが勃発します。これがもう戦国時代のようなもので、共通の敵がいなくなってまとまりがつかなくなった分、ある意味事態はもっと悪くなったわけです。このアフガニスタン戦国時代は、最終的にはイスラム原理主義のタリバンが”天下統一”を果たします。1996年には首都カブールを占拠、99年までに国土の90%を支配します。

しかし、今度は別の文脈でトラブルが起きます。アメリカVSイスラムという構図です。ソ連と戦うときは協同してましたが、その後の(第一次)イラク戦争などでイスラム社会におけるアメリカの評判はがた落ちし、ビン・ラディンなど多くのイスラム系ゲリラ勢力が反米に廻ります。そして、ご存知2001年の911テロにより、アメリカ・ブッシュ政権は大規模な反テロ・反アルカイダ戦争を始め、第二次イラク戦争でフセイン政権を転覆させ、2001年10月には、アフガニスタン・タリバン政権がビン・ラディンをかくまっているという理由で米英連合軍がアフガニスタンに進駐し、タリバン政権を転覆させます。

12月には国連の呼びかけでアフガニスタン内の各派代表者会議が行われ、和平プロセスに参加します(ボン合意)。2002年6月にはカルザイ暫定政権議長を大統領とする移行政権となります。2004年1月新憲法、10月大統領選挙によりカルザイ大統領当選。

と書くと、アフガンスタンも着々と戦後復興が進んでいるようですが、タリバンも政権は手放したものの消滅したわけではなく、またもとのゲリラに戻って南部を中心に激しく抵抗をしています。首都カブールでの自爆テロも頻発しています。そのためアフガン情勢はイラクと同じく泥沼化し、2006年には大規模なマウント・スラスト作戦が行われています。アフガニスタンに駐留する軍隊は、最初は米軍だったのが2006年にはNATO軍に移行し、37ヶ国より構成される国際治安支援部隊(ISAF)を指揮しています。しかし、内戦状態は一向におさまらず、これに加えて2008年の世界経済危機によりアメリカをはじめとして各国とも軍事行動を継続する経済力が衰えているなか、泥沼化が深まっています。

パシュトゥーン人

アフガニスタンの本来の民族はパシュトゥーン人(Pashtu-n)と言われます。呼び名は、パフトゥーン、パターン、アフガンなど様々ですが、パシュトゥーン人=アフガン人だと思っていいでしょう。アフガニスタンという国名も、ペルシア語やダリー語で「アフガン人=パシュトゥーン人の国」という意味です。

アフガニスタン内最大の民族シェアを占めますが、しかしそれでも45%ほどでしかないです。もっぱらアフガン中部から南部に住んでいますが、パキスタン国内にも多数居て、パキスタン人口の約11%を占めます(別の資料によると13%、16%ともいわれる)。ここで45%対11%なのでアフガンに住むパシュトゥーン人の方が多いように勘違いしてしまうのですが、実は逆です。分母が違う。アフガニスタン(2200万人)とパキスタン(1億6000万)ですから、パキスタンの方が約8倍近く人数が多いのです。1億6000万の11%だったら1700万人以上いるわけで、アフガニスタン本国のパシュトゥーン人(1100万人)よりもずっと多いです。

もともと国境線がヘンなのですね。その昔はいずれもイギリス支配地だったのですが、イギリス現地政府は、植民地インドと保護国アフガニスタンの内部境界線を、民族的なまとまりを考えずに引いたもんだから、同じ民族が二つの国にまたがる結果になってます。このテの西欧列強のいい加減な植民地政策は、アフリカ各地では百年の禍根を残していますし、イラク北部のクルド人などもそうです。

パシュトゥーン人は、もっぱら山岳地帯で伝統的な遊牧などを行って暮らしてきたシルクロードの民の末裔です。昔ながらの伝統社会を持ち、部族間の繋がりも深い。イラン・サファヴィー朝やインド・ムガール朝の支配を受けていましたが、パシュトゥーン人のドゥッラーニ族のアフマド・シャー・アブダーリーが、自分達の国家であるドゥッラーニ朝を作り、今日のアフガニスタンの原型を作ります。

ドゥッラーニー系アフガニスタンでは、パシュトゥーン人が支配勢力でしたが、ソ連の影響による共産主義クーデターとソ連侵攻、反政府ゲリラによるアフガン内戦などのドンパチにより、パシュトゥーン人の支配力は低下します、、、というか、アフガニスタン自体が国家としてのまとまりがなくなっていきます。そうはいってもアフガニスタンの主力民族であることは変わりはなく、タリバン政権も、その後のカルザイ政権もパシュトゥーン人を支持基盤としています。

タリバン

「タリバン」という言葉は「学生」という意味で、もともとはアフガニスタン統一を願う学生運動として始まっています。創設時からのリーダーはムハンマド・オマルという人で、1994年にアフガニスタン南部で、わずか20人(30人という資料もある)で決起しています。

彼らは、イスラム教の教理に厳格で、その厳格さゆえにアフガニスタン市民の支持を集めます。つまり、ソ連撤退後にはムシャヒディンゲリラ相互の勢力争いになるのですが、これが無法状態になり、ゲリラというよりも山賊みたいになっていったのですね。単に自分達の権力争いだけではなく、市民対する暴行略奪、さらに法外な通行税を求めて私腹を肥やすなどやりたい放題。そこをオマル率いるタリバンが、わずか20-30人で彼らを襲撃し、連戦連勝のうちに徐々に大きくなっていったわけです。市民からしたらタリバンは「山賊退治」のヒーローでした。また、彼らはクソ真面目な学生集団であるだけに秩序だっており、これも市民から歓迎される一因でした。これまでバラバラだったムシャヒディーンゲリラ派閥は北部同盟として大同団結しタリバンに対立しますが、撃破されてしまいます(北部に一部占領地域を持つ)。

しかし、タリバンが権力を掌握したあとは、その厳格さが逆に鬱陶しがられるようになっていきます。また、タリバンは主要民族であるパシュトゥーン人出身だったので、パシュトゥーン的なルールを国全体に施そうとして、パシュトゥーン人以外の少数民族からの反発を買うようにもなります。

もっとも、パシュトゥーンの掟は厳格なイスラム原理主義と矛盾するところもあったので、後によりディープなイスラム主義に傾斜していきます。しかしタリバンの唱えるイスラム主義は、同じイスラム教のアフガン人ですら閉口するくらい非常に窮屈で、娯楽や文化を否定し、日常的に公開処刑を行い、女性の権利を認めず(外出すらも禁止)、外国人ですら女性の入国を拒否します。アフガニスタンはイスラム教国なのですが、しかしここまで窮屈だと市民もたまらず、タリバンへの支持は低下していきます。

タリバンとパキスタンの関係は深いです。というか、パキスタンが意図的にタリバンを育てたといってもいいです。そのルーツはソ連に対する反政府ゲリラをやってる時代まで遡りますが、パキスタンとしては隣国アフガニスタンに自分の息のかかった政権を作り、貿易やパイプラインなどの利権が欲しく、また延々やっているインドとの軍事的緊張において後背であるアフガニスタンをコントロールすることは国家保障的にも重要だったと言われます。

このようなパキスタンの政治的な”下心”は、実はアメリカも同じで、ソ連撤退後グチャグチャになっているアフガニスタンをとにもかくにもタリバンによって安定してもらいたいし、パイプラインなどの利権野心もあって、アメリカもタリバンを一時期支持していました。アメリカも、東西冷戦当時はソ連への対抗として、アフガンゲリラ頑張れって援助してたけど、ソ連が崩壊したとなると、早い話が”用済み”です。手の平を返したようにアフガニスタンに対する援助額を減らすのですが、しかし国際社会の手前、あまりに長く無法状態が続くと無責任という批判も受けるから、なんとか安定してくれないかなとは思ってたわけですね。

といわけでアメリカはタリバンと上手くやっていたのですが、それもイスラム原理主義者のテロが頻発するようになってからは流れが変わります。タリバンは同じイスラム系ゲリラとしてアルカイダを滞在させていたわけですが、アメリカはアルカイダの引き渡しを求め、経済制裁を加えるようになります。貧すれば鈍するではないですが、経済的に困ったタリバンは、国際的な注目を集めるために、偶像破壊の名目でバーミヤンの仏像を破壊しました。確かに国際的な注目は集めたのですが、それは思惑と180度異なって非難のまなざしでした。思いっきり逆効果。確かに僕もバーミヤンの仏像破壊のニュースは覚えていますが、タリバンという概念は全然知らなかったですからね。

さらに911テロのあと、真剣にキレていたアメリカは、アルカイダをかくまうならお前も同罪だとばかりにアフガニスタンへの軍事侵攻をはじめ、わずか2か月の軍事行動でタリバンは政権の座を追われてしまいます。

政権を追われたタリバンですが、徹底抗戦のあげくリーダー始め壮烈な戦死を遂げ、、たわけではなく、形勢不利となると指導部まるごと温存させてさっさと地下に潜伏します。そのあたりはさすがゲリラ上がりで機敏な動きをします。アフガニスタン南部を根拠に捲土重来を期し、アメリカやNATOのアフガン進駐が泥沼化するにつれ、徐々にその勢力を拡大しています。現在、南部においては実質上タリバン政府によって統治されているという情報もあるようです。

いったんはタリバンに幻滅した筈の人々ですが、一部では待望論もあるそうです。なぜかというと、国際部隊が治安維持にあたっていると言っても主要都市に限られているので治安に混乱がみられること。また多国籍軍の誤爆などで民間人の死亡事故が起きたりして地元民の恨みを買っていること。さらに、後で述べるケシ栽培を禁じられたので、生計の糧を奪われていることなどです。

麻薬栽培

アフガニスタンでは、昔から麻薬の原料になるケシの栽培が盛んだったといいます。タリバン政権時には、ケシ栽培の禁止令を出し、実際にケシ畑を潰したりしているのすが、ケシの生産量は伸びる一方でした。そのため隣国のパキスタンやイランで麻薬中毒患者がうなぎ登り増え、アフガニスタンのケシ栽培は国際社会における一種の”公害”のような捉えられ方をしています。

このことからタリバンは確かにケシ栽培禁止をしていたようだけど、あれは国際社会へのポーズに過ぎず、本当はタリバン指導のもとで密かに生産を続けていたのではないかという疑惑が取りざたされています。タリバン政権崩壊後は、ポーズとはいえ存在した禁止令が有名無実化し、また多国籍軍の影響も地方までには及ばないことから、タリバン支配地の南部、タリバンのライバルである北部同盟の支配地など各地の貧農の間では再びケシ栽培が復活しているようです。

アフガニスタンの麻薬栽培は、なんとなく貧農が隠れて細々とやってるようなイメージがありますが、どうしてどうしてアフガニスタンのGDPの50%に相当する売り上げを誇り、世界のケシの87%を生産するという一大産業になっているらしいです。

アフガニスタンの悲劇

以上、見てきたようにアフガニスタンは、周辺の強国に支配され、チョッカイを入れられ、パワーゲームの犠牲になってきました。やっとこさ民族自治が出来たと思ったのも束の間、西欧列強の植民地争いに巻き込まれ、戦後は戦後で東西冷戦、イスラムVS西欧の争いに巻き込まれて、国土はグチャグチャになっており、回復のメドもつかないという。

周辺諸国のチョッカイに激しさは、ソ連が撤退した後のムシャヒディーン(それまでの反政府アフガンゲリラ)の群雄割拠時代を見てもわかります。一応連立政権みたいな形でムシャヒディン連合政権が出来るのですが、あっという間に瓦解して、壮絶なバトルロイヤルが展開されるのですが、これには周辺諸国が糸を引いていたりするのですね。当時のムシャヒディーンの派閥は十数以上あったのですが、第一勢力のヘクマティアルという派閥にはパキスタンとサウジアラビアが支援します。インドとタジキスタンはラバニ・マスードという派閥を、ウズベキスタンはドスタムという派閥を、イランはマザリー派とアクバリー派を支持し、サウジはヘクマティアル以外にサヤフという一派をも支持します。

なんでこんな精神分裂みたいな話になるかというと、隣国パキスタンはとにかく最大派閥を支援して上手くやっていきたかった。なぜかというとイランとの貿易ルートを独占できるし、仇敵インドとのカシミール紛争を有利に展開できるからです(同じ理由でタリバンが優勢になるとタリバンを支持します)。そうなると合わせ鏡のようにインドとしてはパキスタン支持派のライバル勢力であるラバニマスードを支持します。タジキスタン、ウズベキスタンは、それぞれ民族的なつながりでタジキ人のラバニマスードとウズベク人のドスタムを支援しました。サウジは国教であるワッハーブ派のつながりでサヤフを支援するけど、後々のことを考えて最大派閥のヘクマティアルにも話を通しておきます。イランは、アフガンでは少数のシーア派に頑張ってもらいたいからシーア派のマザリーとアクバリーを支援します。

こうやって四方八方から支援があり、「支援」というのは要するに武器弾薬の流入を意味するので、アフガンの内戦はいやがうえにも激烈になります。その被害を受けるのは一般民衆であり、人口2000万かそこらの国で、400万人という膨大な難民が発生するわけです。

この大迷惑状態を救ったのがタリバンであり、狂信的な原理主義者であるだけに山賊まがいの行動にでないタリバンが国民の支持を集めたことは既に書きました。国土の90%をタリバンが支配し、あと10%をムシャヒディーンの呉越同舟的北部同盟が支配する構図になります。その際、タリバンを支援したのは、勝ち馬に乗りたいパキスタンとサウジアラビアで、その他の周辺国は北部同盟を支持します。なんで他の国が勝ち馬に乗らないかと言えば、例えばイラン的には自国と違うスンニ派(タリバン)が盛り上がってもらったら困るし、ウズベキスタンでは自国内の反政府勢力がタリバンとつながっていたりして困るとか、いろんな事情があるわけですね。

それに輪を掛けて複雑なのが、石油パイプライン。中央アジアの石油のパイプラインをアフガニスタンに通す話があります。トルクメニスタンの油田からパイプラインを敷こうということで世界から利権争いのバトルロイヤルをやってます。パキスタン、サウジ、アメリカの石油会社、ロシア、イラン、トルクメニスタン、さらに日本や韓国の商社、オーストラリアやアルゼンチンまで噛んでいるそうです。民間企業でありつつも国家を動かし、裏切ったり出し抜いたり値を吊り上げたり、、、で、この動きが微妙にタリバンと関係してきたりします。複雑怪奇なんですね。

しかし、タリバンはイスラム原理主義といいながらも、ちょっと妙なイスラム主義で、パシュトゥーン風味が混じっていることも前述しました。それだけではなく、イスラム原理主義のなかでもかなり窮屈な、狂信的といってもいい偏執さがあり、娯楽の禁止の中には凧揚げの禁止まで含まれているということで、普通のイスラム教徒のアフガン人にとっては相当に「やり過ぎ」なわけです。また、ムシャヒディーン系軍閥は喧嘩するわ山賊まがいだわなんだけど、まだ自由はあったし、それなりに近代化を図ろうという意欲はある。つまり秩序VS自由みたいなもので、秩序(タリバン)を選択すると超息苦しくなるし、自由を選択すると治外法権的にメチャクチャになってしまうという、どっちに転んでも地獄みたいな感じ。

最後にアメリカの動きですが、重複を恐れずもう一度書きます。ソ連が撤退した後、アメリカはアフガニスタンに対しては冷淡なくらい無頓着になります。ただ、タリバンが反イランの立場であることから、イランを封じ込めたいというアメリカの意向に沿うこと、またアメリカの石油会社がタリバンと交渉していた関係で、タリバンを支持します。しかし、タリバンの狂信性による人権侵害、とりわけ女性の人権を認めない部分が、アメリカ本国の女性・人権団体、そして誰よりもヒラリー・クリントンの逆鱗に触れたことから、タリバンは人類の敵扱いになっていきます。世界的にタリバンの女性蔑視ぶりがマスコミを賑わすようになったのはこの頃だと思います。かくしてアメリカ内部で、石油で儲けたい一派と人権を叫ぶ一派とで対立しているなか、反テロ戦争というブッシュ政権で最もプライオリティの高い政治課題から反タリバン一色になり、タリバンは世界が総力を挙げても叩きつぶすべき諸悪の根源という宣伝がなされるようになります。だから、結局は御都合主義なんですよね。「よく言うよ」って部分はありますな。

以上、アフガン情勢というのは、国内は喧嘩屋か狂信者ばっかりだし、周辺諸国は結局は自分のことしか考えてなかったりして、浮かばれないのがアフガニスタンの民衆です。

アフガニスタンは山の多いエリアで、最高峰はなんと海抜7485メートルという富士山の2倍の高さを誇ります。高山地帯なうえに国土の殆どは乾燥しており、そもそも水を手に入れることが大変。気候は夏は暑く、冬は寒いというシビアなものであり、そのうえ地震が頻発するという。古来ここを根城にした強大国が登場していないのも、この過酷な気候風土が原因じゃないかと思われます。強国が成立する条件は、まずは自国での食糧生産が豊富であることで、生産の豊富さは余剰人員を産み、軍隊を産みますから。日本でも大名の勢力を示すのに「○万石」という「米の収穫量」単位を用いますが、それと同じ事です。

本来的に生産がしんどそうなアフガニスタンは、昔ながらの農業と牧畜をやってるわけですが、相次ぐ内戦で農業施設や農地の破壊、社会の混乱、旱魃などで大打撃を受けており、殆ど国際援助によって生きながらえているような形です。国民の過半数は1日2ドル以下という饑餓レベルで暮らしてるし、国連の人間開発指数という統計ではアフガニスタンは178ヶ国中173位の最貧国です。非衛生的な水によって幼児死亡率は25%を越え、失業率も4割を超えます。

以前、バングラデシュが世界のNGO大国(活動現場大国)と書きましたが、アフガニスタンにも多くのNGOが活動を展開しています。しかし、多国籍軍駐留部隊(国際治安支援部隊、ISAF)や国連が活動を行っていても、治安の維持はなかなか難しいものがあり、ご存知のように日本人のNPOの伊藤和也氏が現地で殺害されています。日本の自衛隊の役割をめぐりテロ特措法が国会でモメてましたね。このあたりを書くと長くなるので割愛しますが、さて、しかし何をどうしたものか途方に暮れるような状況です。ただ思うのは、国際的にアフガン復興のためにおびただしい資金と人員が傾注されているのと同時に、同じ国際社会が各国のエゴや利権のために武装勢力に武器などの支援をしているというこの大きな矛盾です。ケシ栽培で大量の麻薬を世界に垂れ流し、その金で武器弾薬を買い込んで戦争をしているという不毛さをシャットアウトするためには、他の諸国が麻薬を買わない、武器を売らないということをすれば一発で終わるでしょう。しかし、世界の先進国ほど武器輸出国であるとか麻薬の大消費地であるという、これはもう人類の根本的な矛盾といってもいいのですが、それが回り回ってアフガニスタンに皺寄せされているような感があります。

数年ほど前に、オーストラリアのTV(SBSだったかな)で、アフガニスタンのドキュメンタリー番組をたまたま見たことがあります。戦乱を逃れて、岩山の崖にある洞窟のようなところに皆暮らしているのですね。「タリバンが出てきたときは、やあこれでやっと戦乱が終わるって皆で喜んだものだよ。でも、そうじゃなかった」と語るお父さんの皺深い顔と、岩山で元気に遊んでる子供のあどけなさがやたら印象的でした。そして、いかにもシルクロード!という風景。遠くまで連なる山なみと、澄明な空気。なんでこんな所で20年以上も殺し合いをやってるんだ?と、素朴に思ったものです。

文責:田村